学校でのICT活用に訪れたさまざまな変化を、Google との出会いを切り口に語る本シリーズ。

今回はどこがく出前教員研修を担当している自由ヶ丘学園高等学校の大里 歩先生にインタビューした後編。

新たな環境で、新たな挑戦を

コロナ禍で変わったことは何ですか?

2020年は Google Classroom や Google Meet を全学年で使える環境を整えるなど、学校のオンライン対応に追われた1年でした。 環境整備のハード面だけではなく、対面であることの意義やICT利活用の可能性など、これからの「学校」という場の存在意義が問われた1年だったように思います。更に「対面だけでない可能性」を感じることのできた時間でした。

ただ、少しずつ苦しくなっていったのを覚えています。

当時の想いは「どこがく」のYouTubeチャンネルで語っていますので、ぜひご視聴(goodボタン・チャンネル登録)をお願いします。

私が「教師」を辞めた理由、僕が「学校」を変えた理由【どことーく#7|特別編】

このままだと10年後も同じようなことを、同じようにやっているだけかもしれない。

マイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジに近いアップデートをしたい。

そんなことを考えながら過ごしていたのですが、担当していた学年が卒業を迎えるタイミングとなったこともあり、自分も一緒に母校である学校を教員としても卒業し、新しい挑戦をすることを決めました。

新しい挑戦のその後はどうですか?

今年で3年目となります。フルモデルチェンジとはいきませんが、前進できているとは感じています。

全く別の環境ではあるのですが、以前の経験を生かして同じこともできるし、新しいこともできる。

この数年でテクノロジーの利活用が当たり前になってきていてやりがいを感じています。

環境を変えて感じたことに「子供たちはどこでも同じ」ということがあります。

よく「ウチの学校の生徒は・・・」という言葉を聞くことが多いのですが、他の学校や状況を知っているからこそ、子供たちは変わらず伝えたいことはちゃんと伝わること、受け取ってくれることを感じることができました。

そして、そんな「挑戦(転職)」をする姿を、前任校の生徒に見せることができたのも良かったことのひとつだと感じています。

転職後の新たな役職での仕事はどうですか?

学校広報に携わる機会が増えました。

この仕事でも「紙」だけでなくSNSなどを上手に利活用しています。

新しい仕事は新たな学びを得る機会にもなりますし、新しい視座も得られるので楽しく取り組んでいます。

先ほどの「挑戦している姿を見せる」ではありませんが、学校として価値を感じている教育活動を発信し続けることで、学校の魅力、生徒たちの魅力を外部だけでなく内部にも届けられていると感じています。

先ほどの話と少し矛盾してしまうかもしれないのですが、学校の魅力は「対面でやっていること」で伝わると感じることがあります。やはり青春は「密」なのかもしれません。

生徒の自由度が高い授業ほど、テクノロジーが生きる

現在の利活用について教えてください

本校の生徒端末は Chromebook を採用しています。

中学校時代に Chromebook を使ってきた生徒たちは当たり前のように使えますし、別のタブレット端末だった生徒も多くいますが、キーボードを含めた利用をしている生徒がほとんどなのでタイピングを含めて問題なく使いこなしています。何より Google ツールとの相性は抜群なので、別のタブレット端末で感じる細かいストレスがなく、快適に利用しています。

本校には「理科実験探究」という授業があるのですが、STEAM理数コースを対象にした毎週2コマ連続授業です。「実験」という枠だけにとらわれず、将来社会に出ていくとき必要なICTスキルを楽しんで身に付けてもらいながら、理科の面白さも学んでもらおうと授業デザインをしています。

生徒に向けてワークショップと実験を掛け合わせて授業している感じです。筆記試験のない学校設定科目なので、自由度の高い授業設計ができます。

その授業で端末を利活用していて感じることは「生徒の自由度が高い授業ほど、テクノロジーが生きる」ということです。

一斉一律授業での利活用も使い方によっては効果的な場合もありますが、アナログをデジタルに代替するに留まってしまうことが多いように感じます。テクノロジーの利活用で学びを拡張・増強するためのポイントは「生徒の自由度」にもあるのではないでしょうか。

どこがく出前教員研修のはじまり

前編で「押しかけ形式の教員研修」について話題になりましたが、新しい「押しかけ」がはじまりましたね。

はい。現役の先生たちが依頼いただいた学校に押しかけるスタイルは変わりませんが、ツールの使い方を届けるだけではなく、なぜテクノロジーを利活用するのかも含めた授業デザインについてサポートする教員研修をはじめています。

実施してみた感想を教えてください

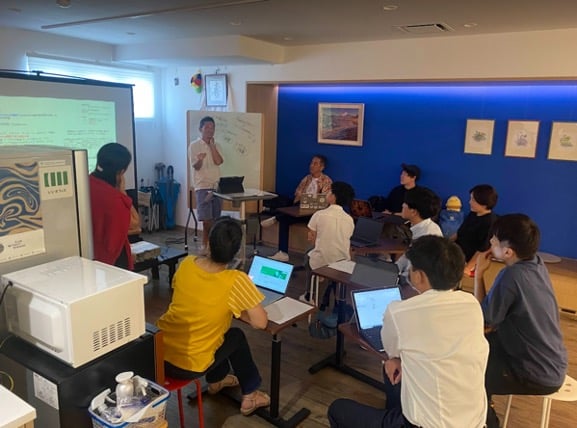

先日、とある公立中学校の校内研修に伺ったのですが、先生方の熱量には驚かされました。ICTツールを使い慣れた先生方が、苦手な先生方の苦手なポイントをよく把握されて優しく的確にサポートをされていた姿は、まさしくチームそのものでした。

ICTツールの使い方だけを伝えるのではなく、『そもそもツールを使う理由は何か』『どうしたら生徒の学びが拡張していくか』という問いを前提に置きながら、対話形式でワークショップを進める時間は本当に貴重な時間でした。

研修の事後には、多くの先生方が翌日からチャレンジしてみよう!と前のめりに感じて下さっていたのは、本当に嬉しいことです。

この研修を届けたい学校、先生はいますか?

コロナ禍を経て、多くの先生方が Google だけでなく様々なICTツールを使うことができる時代になりました。前編でお話した時代とは明らかに学校現場も変化していると感じています。

でも、まだまだ困っている、悩んでいる、頑張っている先生が多くいることに「はじまる学び場。」で実施された先日の無料体験会で改めて気づかされました。そんな先生たちの手助けができればと考えています。

ツールの使い方は動画や本でも十分に学ぶことが可能ですが、より効果的な利活用がしたい、より生徒の学びを深める使い方がしたいと考える先生たちも増えてきたように感じています。

講師として研修させていただくのですが、意欲的な先生方との時間は学ばせていただくことも非常に多いです。この「共に学ぶ」時間こそが、最高の教員研修なのではないかと思います。

どこがくの理念は「学びたい人と、共に学ぶ人がいれば、そこは学校になる。」というものですが、

出前教員研修はまさにそんな場所であると感じています。

最後に、研修をお願いしたいと思っている先生方にメッセージをお願いします

私自身は、ICTツールを使うことで、日頃の授業がこれまで以上に楽しくなりましたし、子どもたちの姿を見る時間が大きく増え、目の前で成長を実感する機会が増えたと感じています。

GIGAスクール構想やコロナ禍を経て、1人1台端末が当たり前になった今だからこそ、端末を使うことの意義みたいなものを、先生たちが感じて生徒と向き合えたら日本の教育はもっと良くなると思っています。それを感じるキッカケの1つに、出前教員研修がなれたらいいなと思っています。

執筆者紹介

2008年から母校で理科教諭として勤務し、コロナ禍では校内の Google Workspace for Education 利活用に尽力。2021年から現任校へ。「学び方は自由自在」を実現するため、ICTを授業で積極的に取り入れ、子どもたちが『自走する学習者』になってもらえるように奮闘中。ICTツールの使い方に加えて、なぜ使うのか、を様々な先生方に伝える研修を実施中。

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- GIGA