学校でのICT活用に訪れたさまざまな変化を、Google との出会いを切り口に語る本シリーズ。

今回は聖学院中学校・高等学校の 山本 周 先生にインタビューしました。

現在、教員3年目で情報科主任をしています。

「ものづくり、ことづくりを通して世界に通用する人材の育成」を教育目標とした2021年開始の高校新クラスGIC(グローバルイノベーションクラス)のSTEAM、Projectのリーダー、中学情報プログラミング、高校新クラスGICのSTEAM(高1デザイン・高2データサイエンス)授業カリキュラム開発・授業担当などを兼務しています。

新しいGICの取り組みも開始3年目。手応えはいかがですか。

自分たちでアクションを起こせるようになってきたのが非常に良いと感じています。

入学当初は自分で踏み出せなかった生徒も、最近では外部のプログラムに参加するようになってきました。

外部のプログラムに参加をすると、今まで自分の良さを発見することにつながって、次へのモチベーションが芽生えてきます。そうした取り組みを続けていると、ぼんやりとしたゴールを意識することができ、目標へのアプローチも変わってきます。生徒たちは自分たちのやりたいことにフォーカスして、様々な活動をしていることが素晴らしいと感じています。はじまる学び場。で実施されている「FABQuest」にも本校の生徒がお世話になっています。

https://www.fabquest.net/

※以下2枚の写真は、コネクテッド・インク東京2023での様子です

Googleとわたし

山本さんの Google との出会いは何がきっかけだったのでしょうか?

実は大学4年までは自分のパソコンを持っていませんでした。

いまでこそ情報科主任ですが、2018年にはじめてパソコンを買いました。

目的は卒論作成で、テーマは「数学のICT教材開発」でした。笑

ただ、そこで Google for Education としっかり出会ったわけではなく、大学院へ進学してからとなります。

大学院進学後、いまの学校で非常勤のお話しをいただき勤務するようになりました。

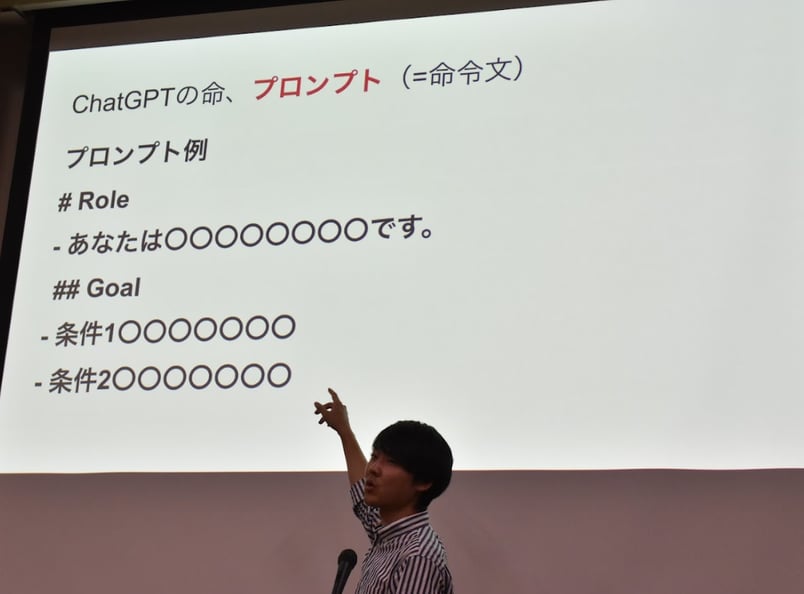

そこで Google Classroom などに出会うわけですが、私にとってはそれよりも修士論文でテーマとした情報教育(プログラミング)で利用した「Google Colaboratory」に衝撃を受けました。

プログラミングを教える時に最初の障壁となるのが「環境構築」だと思うのですが、それが「無料」で「簡単」にできる。非常に驚いたことを覚えています。また、実践研究として、高校3年生の情報の授業で2年間試行錯誤をしながら実施させていただき、現在は近年流行りの生成AIと絡めながら継続して使用しております。

Google Colaboratory が最初というのは驚きです。

良くも悪くもテクノロジー利用が当たり前となったコロナ禍で教員になっているので、 Google の教育利活用という点では Google Colaboratory が思いつくのかもしれません。

Google については Google Classroom をはじめとしたプラットフォームとしての当たり前の利用だけでなく、各種アプリケーションの接続性・連携が Google の良さだと感じているので、それをつくることができ、拡張する余白があるという点でも Google Workspace は非常に面白いツールだと感じています。

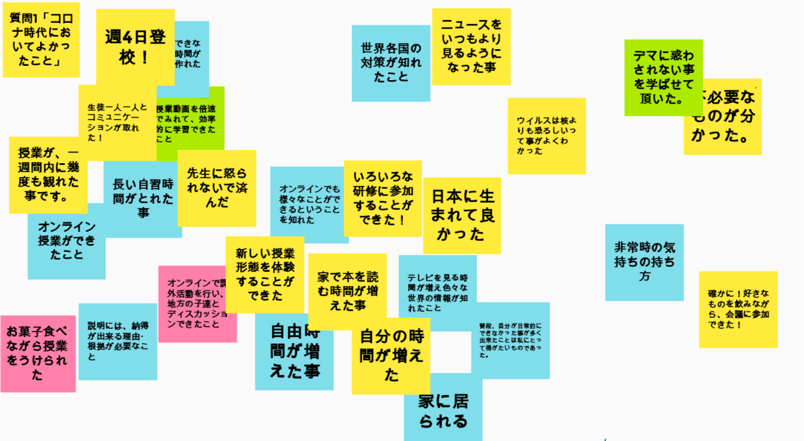

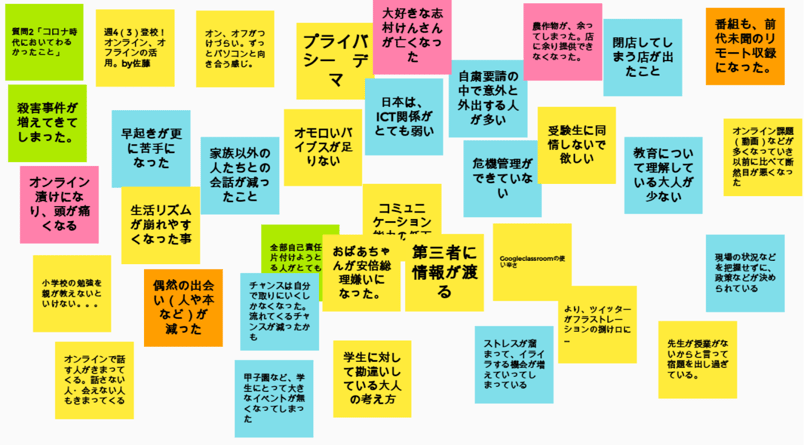

ー Jamboardもオンライン授業で大活躍

2020年の1月にコロナが大流行しましたね。その際に、情報に加え数学の非常勤講師も担当していまして、特にオンライン授業ではJamboardが非常に重宝しました。コロナに関する個人情報とプライバシーを題材にして、ブレストなどで活用しましたが、本当に新たな教育の形を感じ、一度は大学院を出たら教育ではない道に行こうと思っていましたが、教育の道に進もうと決心した瞬間でもありました。

STEAM と わたし

数学教育からものづくり、ことづくりへ興味を持ったきっかけは

3年前に作られた新クラスの存在が大きいですね。

中学生に情報プログラミングという授業があるのですが、この準備をしているときに「ものづくり(FAB)」というものに興味を持つようになりました。

2013年から始めている本校の思考力入試との相性の良さも感じていて、新しい学び方を求めている生徒たちにとって良い取り組みになるのではないかと感じています。

「ニーズとチャンスが結び付くと人はテクノロジーの傍観者ではなく、主役になる」という言葉をFAB関連の文献で読んでから、「これだ」と思って大事にしています。

あくまで「ものづくり、ことづくり」は手段だと思っています。生徒たちのやりたいこと、やらなきゃいけないこと。身の回りにある解決しなくてはならない課題。そこにニーズとチャンスがあると思うのです。

それが結びつく時にテクノロジーが組み合わさることで、生徒たちからは非常に面白いアウトプットがある。

伴走していて非常に楽しいです。

生徒たちに伝えていることはありますか

生徒たちには「Creative Confidence」という言葉を伝えています。

「絵に描いた餅より食べられる餅をつくろう」という話もしますね。

Creative Confidence は「やりたいと思った時にやれる」「自分には達成する力がある」と思える感覚のことなのですが、この感覚を持つことで「身の回りを自分ごと」にすることができると思うのです。

さらに「主体性」という意味でも「自分はできる」という感覚は非常に重要だと考えています。

そのためには知識・技能を持つことは大事であり、今ではデジタルツールを有効活用できることも重要だと思います。

思いついた時に「できる」「つくれる」という経験。さらにAIに適切な指示をだして様々なモノ・コトを「生成する」ことができるスキル。そういったことで「アクションを起こしやすい」体質になる。

繰り返しになりますが「自分はできるという感覚」を大事にして欲しいです。

STEAM授業での生徒変容と自身の価値観の変化

かんかくストレッチをはじめとするアナログとデジタルの答えのない活動(https://note.com/bss_educational/m/m4af9470441e6)の中で、最初は「これやってなんの意味があるんですか?」「これで何の能力が身につきますか?」と聞いてくる生徒や何をしたら良いか手が止まってしまう生徒も創作と対話を繰り返して、自分と他者、社会を実感でき、自分で学びをデザインできるようになっています。

当然ですが、自分が学生のころに描いていた授業観や教員のあり方は大きく変わりました。特に生徒とのコミュニケーションでは、主体性を尊重するからといって、全てを生徒任せにしてよいわけではないと思います。授業を通じて生徒たちに到達してほしい姿がどのようなものかということは、教師として明確にして彼らにきちんと伝える必要があると思います。そのビジョンを持ったうえで、学びの過程に関しては生徒と教員はフラットな関係でいられるのが理想です。前例がないことでも、「こういうことをやりたい」という希望があれば遠慮なく言ってほしいということも、生徒たちに伝えていますね。

これから の わたし

様々な取り組みのモチベーションはなんですか

いまは目の前の試行錯誤がすごく楽しいです。

それが答えかもしれません。

ただ、その慌ただしい試行錯誤にも少し余裕が出てきて、視野も広がり、視座も高まりつつあります。

これまで外部とコラボ授業は数多く実施できたので、これからはそれを内部にも広げていきたいと考えています。

特に取り組みたいことなどありますか

自分は学校が変革するタイミングに関わることができ、また自由にさせていただく範囲が広く非常にありがたかったのですが、多くの学校では先生のスキルアップや成長がこのように「環境とタイミングに依存してしまう」ことの問題があるように感じます。

生徒を育てる仕組みは一生懸命に考えて取り組もうとしているのに、教員を育てる仕組みが学校にはないことが課題なのではないでしょうか。

いままでの「必要最低限のスキルのための研修」ではなく、もっと「これからの時代にあった研修」を構築できないかを模索しています。それが、内部に様々なことを広げていくことにも繋がると感じています。

最後に読者へのメッセージをいただけますか

まだ学生に近い年齢なのですが、同年代の先生がもっと増えて欲しいと思っています。

最近、仕事をやめたり、変えたりしているという話を良く聞くのですが、理由を尋ねると「議事録作成」や「伝書鳩」のような仕事が多く「やりたいことができない」と教えてくれました。

その点においては教員は圧倒的に裁量が大きく、全てではありませんがベンチャー企業のような自由度も高い仕事だと思うのです。仕事によっては「0」から「1」をつくる仕事もできる面白い職種です。

就職活動で志望理由の上位に挙げられる「自分が成長できる環境」が教員という仕事にはあると思います。

執筆者紹介

2021年東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻修了。

同年、聖学院中学校高等学校にて初の情報科専任教諭として採用。

中学情報プログラミング、高校新クラスGICのSTEAM(高1デザイン・高2データサイエンス)授業カリキュラム開発・授業担当。

第2回 理科・授業の達人大賞審査員特別賞、2022年度ICT夢コンテスト優良賞、日本情報科教育学会第13回大会で優秀実践賞、日本デジタル教科書学会第11回全国大会で若手奨励賞。

「ニーズとチャンスが結び付くと人はテクノロジーの傍観者ではなく、主役になる」をモットーに日々活動。

現在、情報科主任、学校法人聖学院教育デザイン開発センター ICT活用教育デザインユニット長、GIC2期生担任、校内FabLabの住人。

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- GIGA