2月4日に文部科学省は「臨時休業等の非常時における端末の持ち帰り学習に関する準備状況調査」の結果を公表しました。1人1台の端末が整備されたことで、休校や学級閉鎖などがあった場合にも、生徒の学びを止めない取り組みに期待がされますが、調査結果から見えてきたことを整理したいと思います。

文科省による調査の概要

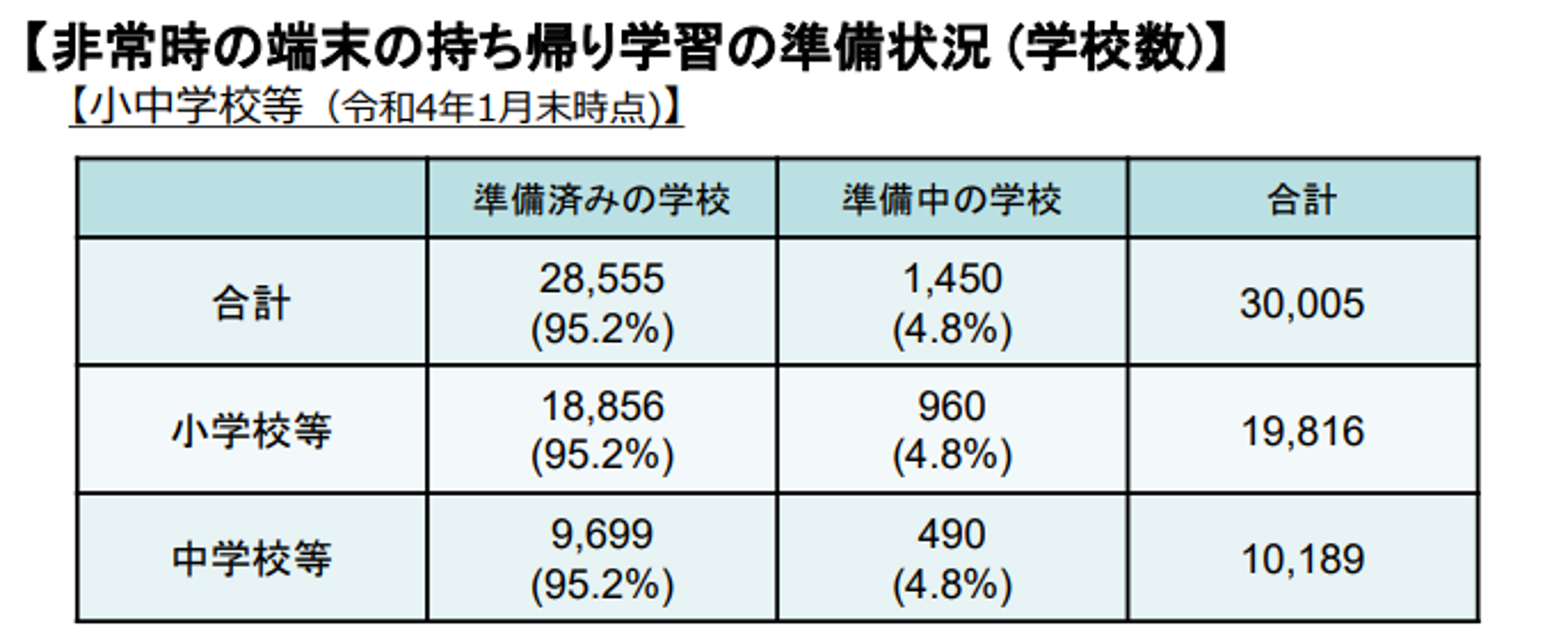

今回の調査はすべての公立の小中学校、義務教育学校、中等教育学校および特別支援学校(小学部・中学部)を対象に、令和4年1月末時点での状況を調査しました。対象校は小学校等は19,816校で中学校等は10,189校でした。

調査結果は、非常時の端末の持ち帰り学習の準備状況について「準備済みの学校」が全体で95.2%で、学校種別に見ても小学校等で95.2%、中学校等で95.2%となりました。「準備中の学校」は全体で4.8%で、学校種別に見ても小学校等で4.8%、中学校等で4.8%となりました。

■文科省資料より抜粋

令和3年7月末時点でも、文科省では同様の調査を行っており、そのときは「準備済みの学校」が全体で66.5%、「準備中の学校」が30.9%、「準備をしていない学校」が2.6%でした。

■令和3年7月末段階と令和4年1月末段階での「非常時の端末の持ち帰り学習の準備状況」の比較(文科省資料を元に電算システムで作成)

| 準備済みの学校 | 準備中の学校 | 準備をしていない学校 | |

| 令和3年7月末時点 | 66.5% | 30.9% | 2.6% |

| 令和4年1月末時点 | 95.2% | 4.8% |

「準備済みの学校」は28.7ポイント上昇し、「準備中の学校」は26.1ポイント下降し、「準備をしていない学校」は2.6ポイント下降しました。

調査では都道府県別の状況についても公表されており、埼玉県・石川県・山梨県・岐阜県・岐阜県・兵庫県・大阪府・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・熊本県・大分県では「準備済みの学校」の割合が100%となっています。「準備中の学校」の割合が多く整備済み率が最も低かったのは岩手県の78.3%となっており、22.7ポイントの差がついています。

また、「準備済み」を選択した学校のうち、非常時に自宅等の通信環境が整っていない児童生徒に対する代替手段については、ルータの貸し出しが72.4%、当該児童生徒のみ登校が41.9%となっています。(重複回答が可能な項目になっています)

このほか「準備中」を選択した学校の主な理由も公表されており、「端末の運用支援に関して教育委員会からのサポートが十分ではない」「持ち帰りについて一部の保護者の同意・理解を得られていない」「該当校が極小規模校であるため、感染リスク等の低さを考慮し、登校を前提としている」といった意見が挙げられています。

準備の一定の進展

調査結果にあるように、端末の持ち帰り学習に関する準備については、「準備済みの学校」が95.2%とあるように、概ね整ってきたと言えると思います。

半年前には「準備をしていない」と回答していた学校も、今回の調査ではゼロになったことも一定の評価ができると思います。

ただ、非常時の通信環境が整っていない児童生徒に対する代替手段にはまだまだ改善点があります。例えば、ルーターの貸し出しは政府による新型コロナウイルス対策の緊急予算措置で対応できる範囲になりますので、機器の準備や運用フローを含めて早急に整えていきたいところです。

また、「端末の運用支援に関して教育委員会からのサポートが十分ではない」という意見もありましたが、他の自治体がどのように準備をし、運用しているのか迅速に情報共有することで取り組めることもありますので、ぜひ、体制の強化を図りたいものです。

一部の保護者から「持ち帰りについて同意・理解を得られていない」という意見も寄せられているようですが、恐らく持ち帰り端末で遊んでしまうのではないかという懸念が多いのではないかと思います。端末を用いた学習の意味や効果について、改めて保護者と共通理解を図る必要があると思います。根気強く、こまめに端末活用の様子を情報発信したり、子どもの変容を伝えていくのがよいでしょう。

準備から実践へ

準備については調っていることがわかった一方で、心配になることは実際に有事になったときに本当に実践できるのかという点です。

文科省が公表している結果からはその詳細を読み取ることができませんが、準備から実践へのステージに移行していくにあたり、心がけておきたいことがいくつかあります。

まずは、端末を活用して学習することの意味について、きっちり共有されているかという点です。最初の一歩目を踏み外してしまうことで、問題が噴出することが多々ありますので、教師と生徒が常に立ち返ることができるよう、目的の明確化に努めましょう。

続いて、端末を持ち帰って学習することの意味について、しっかりとシェアされているかという点です。シェアするのは教師と生徒であり、保護者もそれに含まれるということです。保護者は日々の教育活動の詳細を把握しているわけではないので、目的はもちろん内容についても触れることで安心して対応ができるでしょう。

こうした共通理解をベースに、ある程度明文化するためにルールを設けることも大切です。ルールとして設定する項目には、端末の使い方、充電方法、使う時間、使う場所、アプリのインストールなどがあると思います。学校の実態に応じて設定するのがよいでしょう。

そして、何より大事になるのが、通常時から非常時を想定しているかという点です。いわゆる心構えになるのですが、「非常時はこうした使い方もあるからそれも考えておこうね」と伝えるのと、「非常時になったけどきっとできるよ」では、生徒たちの心の持ちようも異なります。いや、使う側の教師でも、いきなり非常時にやってくださいと言われてたら、戸惑ってしまうこともあるはずです。

日常的に端末を活用しているからこそ、非常時も問題なく使いこなすことができるということに、異論はないはずです。ぜひ、平常時から普段着のICT活用を心がけていきましょう。

まとめ

今回は、文科省による端末の持ち帰り学習の調査結果を元に考察をしてみました。

多くの学校で導入されている Chromebook や教育機関向けのグループウェアである Google Workspace for Education はクラウドをベースにしたソリューションなので、持ち帰り学習時でもいつもと変わらず学習を進められる教師と生徒の強力な味方です。

電算システムでは、 Google for Education のソリューションを中心に学校現場におけるDXを支援しています。学校現場における豊富な導入実績を誇る弊社ならではのご提案も可能です。Chromebook や Google Workspace for Education などの導入や活用についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- ルール