前回のブログでは、Classroom で採点や返却・フィードバックまで行うことで、Classroom を真の授業プラットフォームにしていくことができるとお伝えしました。そこで今回はすぐに効果を実感できる評価とフィードバックで使える3つの技についてご紹介します。

振り返りを蓄積する

授業という営みが、教師が伝えたいことを伝えるだけのものであれば、ある意味、教師が好き勝手に喋っていれば良いわけなので、そこまで苦労することもありません。

教師と生徒が一つの空間に対峙し、教師の働きかけや言葉掛け一つで学びが大きく変わったり、生徒同士の関わりによって学びが広がったりなど、教師の想像を超えてくるところに授業の醍醐味があります。

だからこそ、教師は常に自らの授業を自己評価をして省察を行う必要があるでしょうし、時に生徒による評価を聞くことで、授業改善のサイクルを意識していくのでしょう。そして、それは教壇という場に立つ者の使命として、教師生活を通じてついて回ることでしょう。

このことをより小さな単位で分解していくと、今日の授業で到達したかったねらいを、生徒たちが本当に理解していたのか、確認することはとても大切なことと言えるでしょう。

多くの学校で導入されつつある「学習の振り返り」は、理解度を図ることはもちろん、学びを自覚したり、次の学びを見通したりする効果が期待できます。また、振り返りをクラスで共有することで、自らの次の学びに生かすといったことも期待できます。

Classroom から Google スプレッドシートや Google フォームで振り返り記載用のデータを配付すれば、回収や返却までスムーズに行えます。そして、振り返りを蓄積することで過去の自分を見返したり、振り返りをグループやクラス内で共有するのも簡単にできます。何より紙の振り返りよりも管理が簡単で、検索性も高く、二次利用もしやすく、オススメの使い方です。

ただ、使い方にはちょっとしたコツもありますので、それを知りたい方は、ぜひ、オンラインセミナーに学びに来ていただければと思います。

今週土曜日(1/21)に開催するオンラインセミナー「Google Classroom でできる観点別評価」では、Classroom でできる学習の振り返りについて掘り下げてご案内します。お申し込みをいただければ、アーカイブ配信が視聴できるようになっていますので、ぜひ、ご登録をお待ちしています!!

■オンラインセミナー:Google Classroom でできる観点別評価

■日時:2023年1月21日(土)10:00-10:45

■備考:アーカイブ視聴も可能です

■詳細・申し込み:https://www.dsk-cloud.com/seminar/education_20230121_seminar

即時フィードバックする

学びに向かう力・人間性がいくら高いと言っても、常に学びに対して100%で向き合い続けることは本当に至難の技です。人間ですから、時に誘惑に負けたり、寄り道をしたりすることもあるでしょう。筆者なんて、いつも迂回ルートばかり通っています…苦笑

そう考えると、授業という集中力の塊のような時間で生み出された生徒の提出物には、次の学びに向かう力が宿っているはずです。そこを逃さないためにやるべきこととしてオススメしたいのが「即時フィードバック」です。

Classroom で提出した課題であれば、いつでも・どこでも・どの端末からでもフィードバックできますので、生徒のやる気がホットなうちにフィードバックを行うことで、学習への意欲を継続できるよう心掛けましょう。

鉄は熱いうちに打てとはよく言ったもので、塩漬けにすればするほど、やる気も塩漬けにされると考えるのが妥当なのだと思います。

コメントバンクを利用する

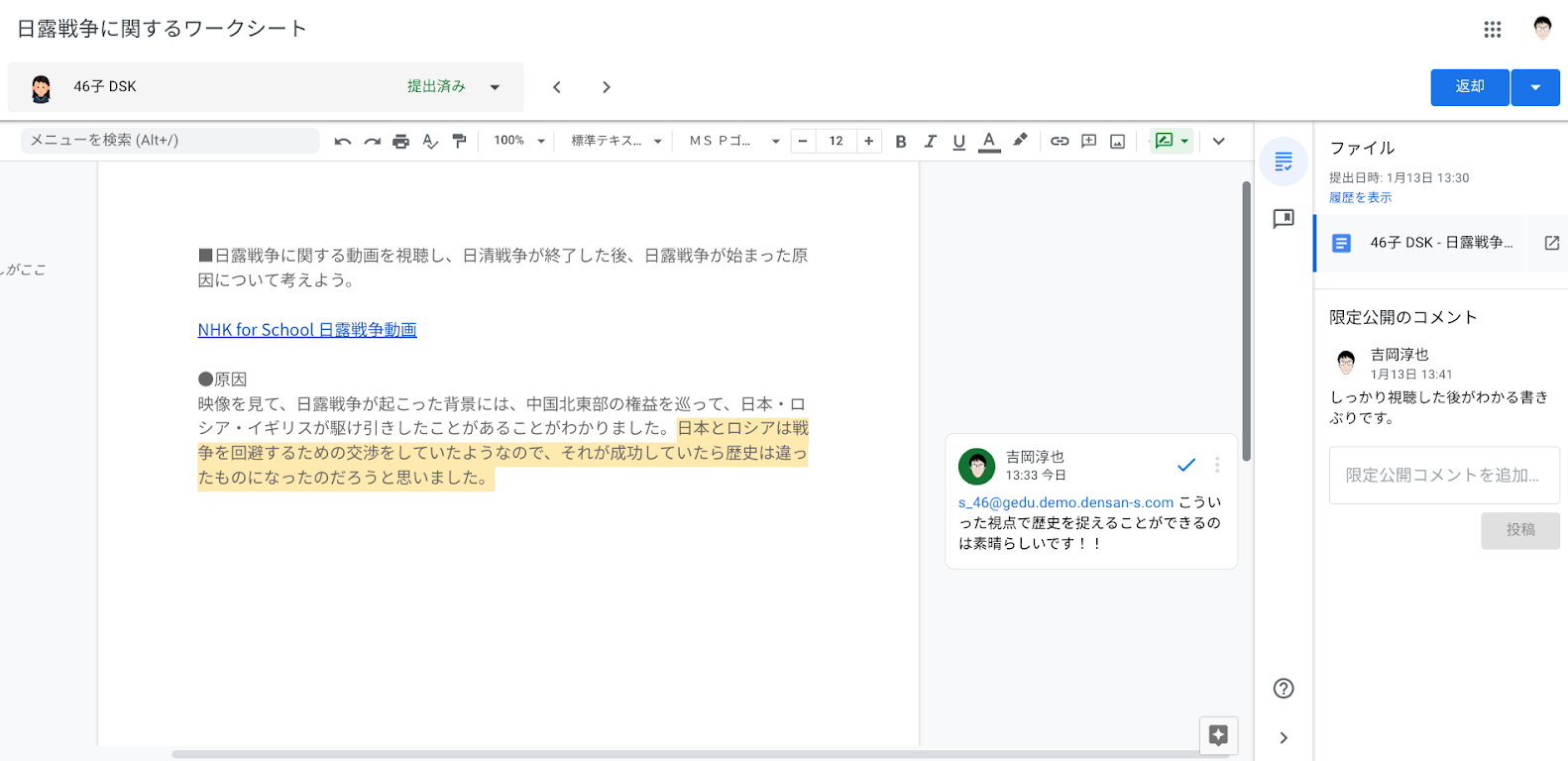

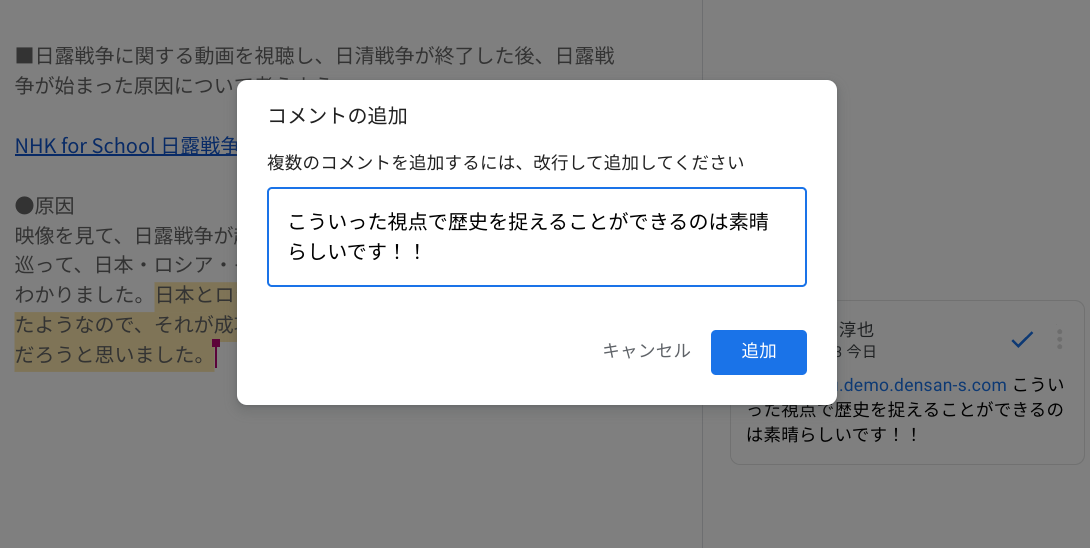

Classroom でできるフィードバックといえば、「限定公開のコメント」や「提出されたアプリへのコメント」があると思います。

どちらの方法も、生徒から提出された課題を見ながら簡単に入力することができるのが便利です。

受け取る側の生徒にしてみれば、どちらのフィードバックも大差はないでしょう。ただ、「コメント機能」についていえば、メールアドレスを入力して個別にコメントしようとしても、生徒が Gmail を使えるように設定していないと生きない機能ですので、それぞれの環境を確認してご活用いただければと思います。

とはいえ、生徒から提出されたすべての課題にコメントするのは骨が折れる作業です。でも、生徒の学びのためを思えば、一言二言は言葉を掛けてあげたい。そうした葛藤に駆られた経験は多くの先生方はお持ちだと思います。

こうしたときに使える機能として、「コメントバンク」があります。

これは頻繁に使用するコメントを「コメントバンク」に保存することで、必要なときに引き出して使えるようにする機能です。すでに端末の辞書機能をお使いの方には馴染みも深いと思いますが、「お世話になります。電算システムの吉岡です。」などの表現は、いちいち入力するのも面倒です。こうした言葉を予め登録することで、コメントしやすくする機能です。

「よくできています。この調子でがんばりましょう」、「良い視点を持っているね。参考になりました」といったよく使うコメントは、すぐにでも登録しておきましょう。

登録の方法は、2つあります。

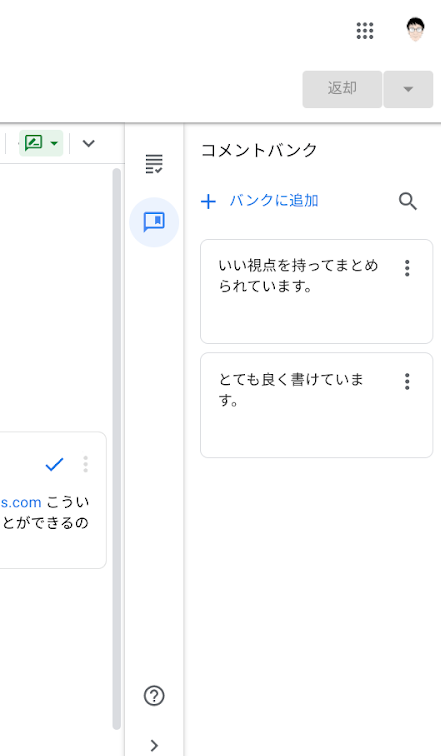

方法1:コメントバンクに既存のコメントを追加する

- Classroom で生徒の提出物を開きます。

- コメント ボックスの右上にあるその他アイコン "" 次に [コメントバンクに追加] をクリックします。

- 必要な編集を加えて [追加] をクリックします。

方法2:コメントバンクにコメントを直接入力する

- Classroom で生徒の提出物を開きます(手順は上記を参照)。

- 右側のコメントバンク アイコンをクリックします。

- [バンクに追加] をクリックして、コメントを編集し、[追加] をクリックします。

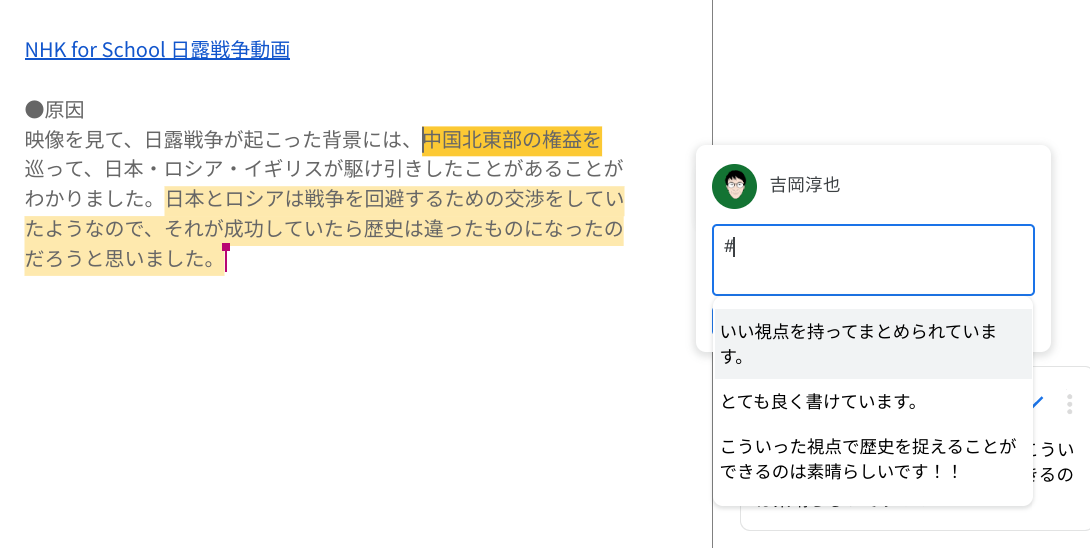

そして、何より便利さを実感するのが、コメントを利用する際です。

すでにコメントバンクに登録されたコメントを検索して呼び出すこともできますし、ハッシュ希望を使って入力すると、よく利用するコメント上位5つが自動的に表示される仕組みになっています。

あまり同じコメントばかりを使いすぎると、先生から「いつも同じコメントじゃん」と突っ込みを受けそうですが・笑、それはうまく工夫をしながら使いこなすことで、即時フィードバックが可能になります。

まとめ

今回は、評価とフィードバックで使える3つの技をご紹介しました。

コメントの入力のしさすさも Classroom の魅力の一つです。今まで答案用紙に書いてきたことをテキスト入力するだけのことなので、臆することなく使って生徒の学びに寄り添っていただければと思います。なお、教師間でコメントバンクを見せ合うワークなど行うと、コメントの質を高めることにもつながりますので、ぜひ試していただければと思います。

電算システムでは、Google for Education のソリューションを中心に学校現場におけるDXを支援しています。学校現場における豊富な導入実績を誇る弊社ならではのご提案も可能です。Classroom はもちろん、Chromebook や Google Workspace for Education などの導入や活用についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- 評価