最近、学校を訪問して先生方と話をしていると、「Google Clasroom を使うようになりました」と耳にすることが増えたように思います。Google for Education のリセラーとしてはとても嬉しいことです。少し詳しい使い方をお聞きすると、課題作成と配付に終始してしまっている学校が多いように思います。でも、ただ資料を配付するだけなら、Classroom の魅力の半分ぐらいしか使えていないようにも思うのです。そこで今回は、Classroom が真の授業プラットフォームになるための考え方を整理したいと思います。

Classroom の魅力

Classroom は、Google Workspace for Education の中でもとても人気のアプリです。日本だけではなく世界中で使われていています。

課題作成、配付、回収、フィードバックをクラウド上で一元管理できる点がとても便利ですが、それ以外にもできることがいろいろあり、詳細を紹介し始めると紙幅が足りません。笑

端的に説明を試みようとすれば、筆者は以下のようなテキストが最もしっくりくると思っています。

”クラウド上にあるクラスを、いつでも・どこでも・どの端末からでもアクセスして運営することができる”

Classroom を使うことで、時間や場所、端末の制約を受けずに、使いたいタイミングでクラスにアクセスし、さまざまなリソースを利用することができます。

|

連絡 |

課題作成と配付 |

回収 |

採点 |

返却・フィードバック |

|

|

教師 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

生徒 |

|

|

|

|

|

なお、筆者が作成した資料「深堀り Google Classroom vol.1 コンセプトを理解する」では、Classroom を上手に使うためのポイントを紹介しています。ぜひこちらも参照いただければ幸いです。

授業のプラットフォーム化のイメージ

これだけさまざまなことができる Classroom なので、課題作成と配付だけで終始してしまっていては、”もったいないお化け”が出てきてしまいます。

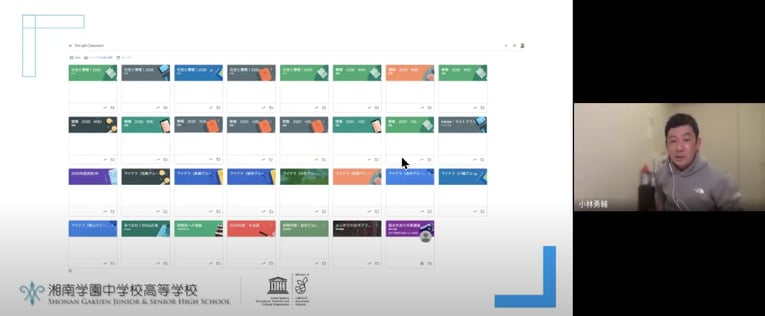

Classroom のヘビーユーザーである湘南学園中学校高等学校の小林勇輔教諭は「Classroom は授業のプラットフォームとして、なくてはならないものです」と語っています。

授業という営みを教師目線で分解すると、単元の目標、本時の目標、指示、発問、各種の資料、課題、評価などに分けることができますが、これらは Classroom 内ですべて完結することができます。

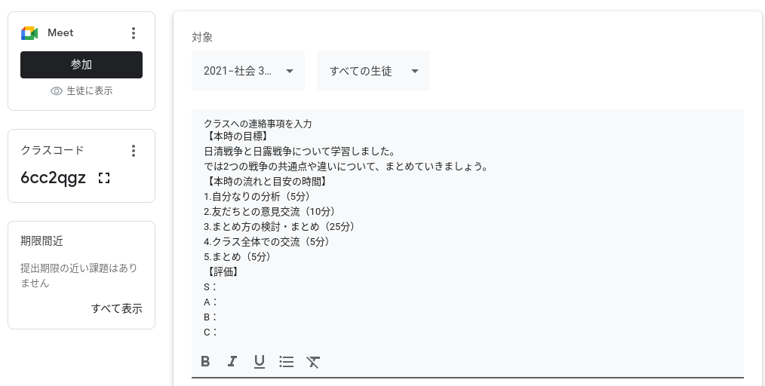

例えば、Classroom を日常的に使っている学校では、本時の授業の目標を事前に生徒とシェアして学びに向かう方向づけを行い、授業の流れも示すことで生徒に見通しを持たせるといった活用を行っています。

こうした学校では、生徒が登校したら Classroom にアクセスするのが日課となっており、正に授業のプラットフォームとして機能していると言えます。

大きな目的を再確認する

では、現状で課題作成や配付に終始している学校がどのようにして次のステップに進めばよいのかー。

難しい課題ですが、やはり大切なのは、なぜ生徒に1人1台の端末が配付されているかという意味に立ち返ることだと思います。

まず、紙や鉛筆、消しゴムと同じように、文房具として端末を使いこなし、主体的に学んでいくための道具として導入が図られているわけですから、そうした使い方ができているのか確認することが第一歩です。

もちろん、使いこなしていくには、それ相応のステップが必要です。生徒にとっては、端末に慣れ親しんだり、タッチタイピングをマスターしたり、情報活用能力を段階的に学ぶことが活用のスムーズさに直結しますので、そうした場が用意されているかもチェックしておきたいところです。

次に、教師側の視点でみると、学習指導要領を読み込めば、今回の改訂の主旨が教師主導の学びから生徒主体への学びへの転換であることは一目瞭然です。そして、それを実現しつつ、生徒の可能性を大きく広げるのが1人1台の端末活用にあることも明らかです。

一番遅くにスタートした高等学校でも、学習指導要領の完全実施からもうすぐ1年を迎えようとしています。授業のスタイルやデザインといったものが従来から変化をし、新しい時代に対応できているか評価を図りましょう。

特に授業方法については、これまで築き上げてきたことを変えることは簡単ではありません。ベテランになればなるほどそうした傾向が顕著に現れることでしょう。ただ、「“現状維持”は後退の始まりである」と松下電器産業(現在のパナソニック)を立ち上げた松下幸之助氏が語っているように、今は、勇気を持って、変化に柔軟に立ち向かう姿勢を持つことが求められています。そのことは教師も生徒も同様であることを肝に銘じておきたいものです。

そのことを踏まえて Classroom を見てみれば、やはり採点や返却・フィードバックといったところまで一気通貫で行うことで、生徒が自分らしく学ぶことを後押しできることがわかると思います。

自動採点への取り組みからブレイクスルーを

今まで課題作成と配付のみを行っていたところから、採点や返却・フィードバックまで行うようになるのは並大抵のことではありません。スモールステップで進めることが肝心です。

その点では、取り組んだことに対して教師がメリットを実感しやすいところから始めるのがよいでしょう。

やはり教師の多忙化を生み出す原因にもなっている採点業務の自動化をオススメしたいところです。採点の自動化は Google フォームのテストモードを用いて行うものですが、多くの人がフォーム形式のアンケートに回答したことはあると思います。その経験を生かして確認テストや事前テストなどを作成すればよいだけなので、取り組むハードルもそれほど高くはないと思います。

テストの作成・実施に慣れてきたら、すぐに Classroom の採点機能に移行するのではなく、授業デザインについて最考する時間を取ると良いでしょう。

事前テストを行うことで生徒の理解度が甘い箇所を中心に授業デザインするようになる人もいるでしょうし、もっと生徒一人ひとりに寄り添った作問をしたいと考える人もいるでしょうし、確認テストを足掛かりにして発展問題へと取り組んでほしいと願う人もいるでしょう。

こうした変化の瞬間が、ICTを利用し自動化によって生み出されたものだと理解することで、Classroom をもう一歩踏み込んで使ってみて良かったなという気持ちが芽生えにつながるでしょう。そして、そうした気持ちを大切にすることで、次のステップへの意欲向上へとつなげていきたいものです。

まとめ

今回は、Classroom が真の授業プラットフォームになるための考え方についてご紹介しました。

取り組むことは簡単ではありませんが、その先にある新しい景色は今よりもっと授業が充実したものになっているはずです。次回以降は、Classroom の具体的な機能や使い方をご紹介していきます。

電算システムでは、Google for Education のソリューションを中心に学校現場におけるDXを支援しています。学校現場における豊富な導入実績を誇る弊社ならではのご提案も可能です。Classroom はもちろん、Chromebook や Google Workspace for Education などの導入や活用についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

■DSK Education はじめての著書『今すぐ使えるかんたん Google for Education 』(技術評論社刊)

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- プラットフォーム