1月28日に文部科学省から「令和3年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等に係る留意事項について」という通知が出されました。先行実施した調査結果を踏まえ、働き方改革を進めるうえでのポイントを7つに絞って提案しています。そのうちの1つが、ICTによる校務の効率化でした。今回はこの内容を掘り下げてみたいと思います。

文科省が示すICTを活用した校務効率化の例

学校における働き方改革は幅広い取り組みが求められるものです。到底、一朝一夕で実現できるものではありません。このため今回の通知でもいくつかのポイントが挙げられています。

それは①勤務時間管理の徹底②働き方改革における取り組み状況の公表・共有③学校および教師が担う業務の役割分担・適正化④学校行事の精選や見直し⑤ICTを活用した校務効率化⑥教員業務支援員⑦部活動の7つの項目です。

①を厳しく実施したところで、③や④といったそもそもの業務の見直しが図られていないと、結局は絵に描いた餅になってしまうこともあるでしょう。あるいは①と⑦を両立させるための工夫として、民間活力の活用などが取り上げられることも多くありますが、全国くまなく実現できるかといえばなかなか難しい問題も残ります。このため実際に改革に取り掛かろうとしても、大がかりな調整が必要な部分が多くあります。

では、⑤ICTを活用した校務効率化について、通知の原文を見ていきましょう。

「GIGAスクール構想が進展し、児童生徒の1人1台端末の活用が進む中で、教職員が校務においてICTを十分に活用できるようになることは、働き方改革を一層進めるためにも重要であることから、今回の調査結果においても一定の進捗が見られるところではあるが、可能な限り書面によらず、教職員間や学校・保護者等間における情報共有や連絡調整に係る手段をデジタル化するなど、ICTを活用した校務効率化について、各教育委員会や学校において積極的に取り組み、教職員や保護者の負担軽減を図ること。併せて、統合型校務支援システムの導入を推進すること。

学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化については、「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進について(通知)」(令和2年 10 月 20 日付け2文科初第 1026号文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長・高等教育局長通知)において示している具体のイメージや学校向けFAQを参照すること。」

上記から抜粋すると、以下の3点がポイントになります。

- 子どもたちに端末を使わせるなかで、校務でも活用できるようになることが必要

- 教職員間や学校・保護者等間における情報共有や連絡調整に係る手段をデジタル化する

- 統合型校務支援システムの導入を推進する

1つ目は心構えを指摘しているところなので異論はないところかと思います。3つ目のシステムの導入については、費用もかかることなので諸事調整が必要そうですが、2つ目などはすぐにでも取り組めそうな内容ではないでしょうか。

アンケートにかかる負担を軽減する

「教職員間や学校・保護者等間における情報共有や連絡調整に係る手段をデジタル化する」ことについては、今回の通知の原文にも記載されているように、すでに令和2年10月の段階で、文科省から具体的なイメージが提示されています。

これによれば、学校と保護者を結ぶ双方向の情報連絡システムがない場合であっても、アンケートフォームを作成してURLやQRコードを作成することで、保護者がスマートフォンから回答できる方法を紹介しています。

また、学校から家庭への一方向のメール配信システムが利用できるのであれば、回答フォームの連絡先を保護者に配信することで、お便りの紛失や出し忘れを防ぎ、迅速な情報提供と保護者からの回答・集約が可能になるとしています。

さらに、GIGAスクール構想の整備にあわせて導入されたグループウェアを用いてアンケート作成ができるので、Google フォームなどを利用する方法を紹介しています。

このように特に強力にプッシュされているのがアンケートのICT化です。場合分けをして、丁寧に解説が加えられていることから、今なお、ここに大きな労力を掛けている学校や教師が多いことが容易に想像されます。

かくいう筆者の子どもが通う小学校でも、保護者面談の日程調整は紙で配付されています。恐らく、紙で配付し子どもから回収したものを、教師が目視で確認しながら35人分の都合を紙からデータに転記し、データ上で調整を図り、確定した予定を別の紙にまとめて印刷し、改めて個別に子どもに配付するということを行っているのだと思います。

何という壮大な時間をかけてできあがった面談日程なのでしょう。もし保護者に急遽予定が入り泣く泣く予定がキャンセルになったとしたら、教師の苦労も、子どもの紙の運搬の苦労も一瞬にして水の泡となってしまいます。

アンケートには作成・回収・集計という3つのフェーズがありますが、ICTを活用することでアンケートを作成した後の印刷や配付の手間を省くことができ、回収の労力や時間を削減し、集計は自動化できるメリットがあります。圧倒的な業務削減につながりやすいので、是が非でも導入をしたい内容です。

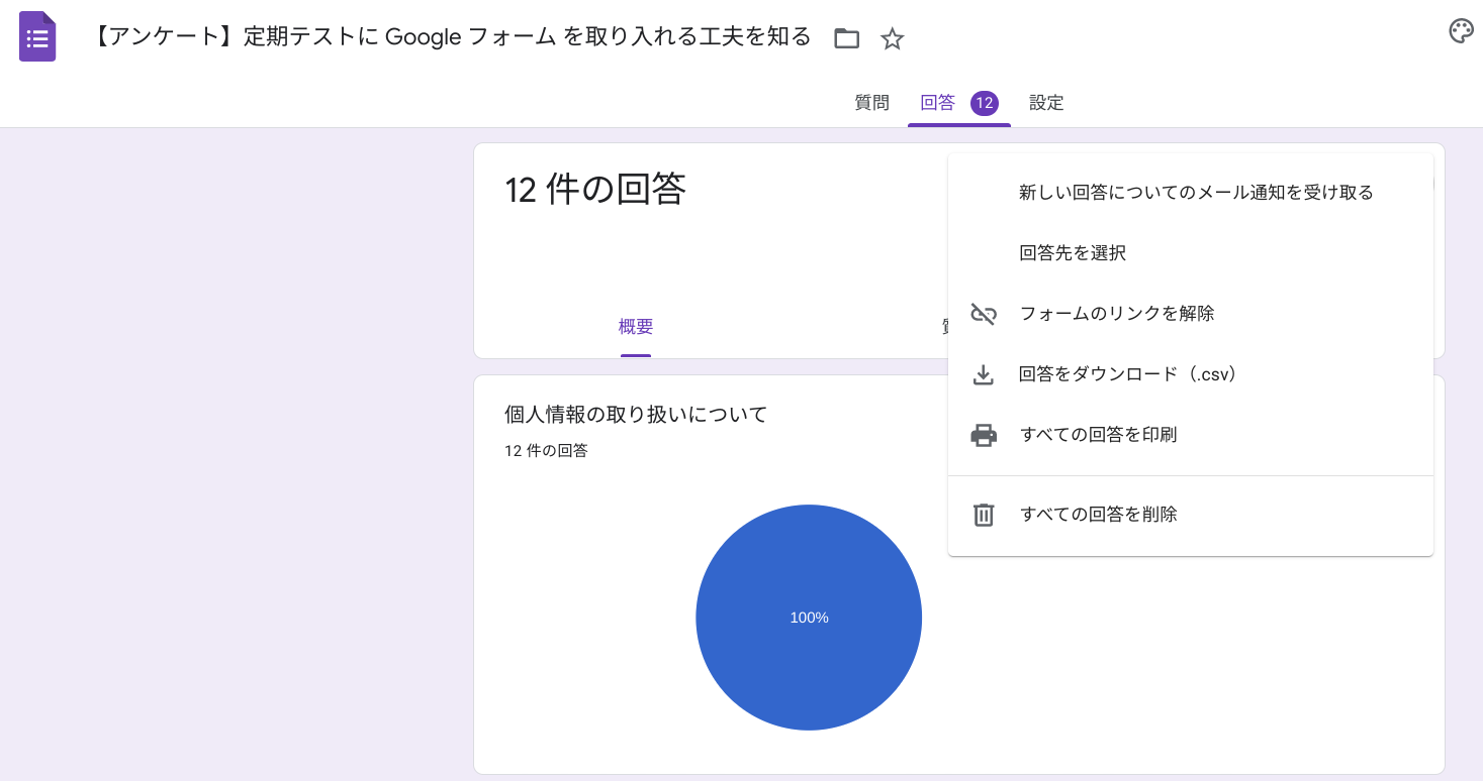

■Google フォームを使えば集計もスムーズだ

この原稿をまとめながら思い出しましたが、筆者の子どもが通う小学校では、PTAが主催するバザーに、保護者の協力者を募るアンケートも紙で配付されていました。もしかすると、保護者のなかにもまだまだアンケートのICT化のメリットを把握していない方がいらっしゃるのかもしれません。

アンケートを提出する側も、通勤の合間などにすぐに投稿ができるので、時間の効率化などにつながります。ぜひ、この文科省の資料を参考に、学校・家庭の双方から働き方改革に寄与する一手を打ちたいものです。

■「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進について(通知)」P9〜14参照

欠席・遅刻連絡のオンライン化

また、アンケート以外でデジタル化の具体的な例として示されているものに、欠席・遅刻連絡のオンライン化もあります。

朝の慌ただしい時間帯に、職員室に欠席や遅刻の電話がひっきりなしに鳴り続けて、教師がその対応に追われることはしばしばです。すべての電話を担任が受けられるわけではないので、校内の連絡手段は紙のメモになり、職員室に戻らない限り、教室に居ない生徒の状況が詳しくわからないといったことも起こりがちです。また、保護者にとっても、具合の悪い子どもの対応に追われたり、急な仕事の調整をせざるを得ないなかで、近所の保護者に連絡を入れて連絡帳を預けて学校に届けてもらうのは面倒な作業です。

Google フォームなどで欠席・遅刻の連絡をできるフォームを取り入れれば、前夜に発熱をしているのであればその場ですぐに連絡を入れることもでき、学校にとっても保護者にとっても連絡がスムーズにできます。電話を一切なしにすると校内での混乱が予想される場合には、最初は両方の連絡手段を両立させながら、電話件数を徐々に減らしていくような運用を考えていけると良いでしょう。

■欠席・遅刻連絡のフォーム

学校側では、フォームで受け付けたデータをリアルタイムでどこからでも確認できる仕組みをつくり、「3年5組の◯◯さんは病欠ですね」「3年4組は全員出席ですね」と瞬時に把握できるようになると、教師もその便利さを享受することになるでしょう。

このほか、お便りのデジタル配信もオススメされている例のひとつです。学校からのお便りがランドセルのなかで長い間眠りにつき、ぐちゃぐちゃになって掘り起こされることは枚挙にいとまがないでしょう。(我が家では給食当番が共用で使う給食着がランドセルの奥底に眠っていて、月曜日の朝になって発掘され、洗濯をしてアイロンがけが必要なために慌てふためくといった事態もありました…)

お便りをデジタル化することで、学校は保護者に直接連絡をすることができ、スムーズに連絡の伝達・共有を図れます。また、印刷・配付の手間が格段に減り、紙の量を減らすこともできます。学校でメール連絡システムを利用していれば、それを利用するのも一つの方法でしょうし、Google Classroom であれば保護者にメールを送付することも可能です。また、月間予定表などのように何度か確認するようなタイプの資料は、Googleサイトなどを利用する方法もあります。

■Google サイトですばやく情報発信を行う

まとめ

今回は、文科省が示した働き方改革の資料をもとに、ICTを活用した校務の効率化の具体例についてご紹介しました。

今回ご紹介した内容は、現在行っていることの置き換えで実現できることが多く、実施することによって教師も保護者もメリットを感じやすいので、ぜひ、できるところから始めていきたいものです。

電算システムでは、 Google for Education のソリューションを中心に学校現場におけるDXを支援しています。学校現場における豊富な導入実績を誇る弊社ならではのご提案も可能です。Google Meet はもちろん、Chromebook や Google Workspace for Education などの導入や活用についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- 校務