ビジネスにおけるデジタル活用の重要性は近年ますます高まっており、DXに取り組む企業は着実に増えつつあります。これまでDXを意識していなかった企業でも、こうした流れを見てDXへの危機感を強めているところは多いのではないでしょうか。そこで本記事では、DXの基礎知識についてわかりやすく解説します。

DXとは

そもそもDXの定義とは何であり、IT化やデジタル化とはどこが異なるのでしょうか。まずは、DXの定義や類似する概念との違いを解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称で、日本語にすると「デジタル技術による変革」という意味になります。DXの定義はさまざまですが、たとえば経済産業省はビジネス分野におけるDXを以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(引用元:https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf)

ごく簡単に要約すると、DXとはデジタル技術を使ってビジネスをよりよい方向へ変えていくことです。ただし、この変化はビジネスモデルや業務そのもの、組織そのものの変化を迫るような抜本的なものです。

たとえば、映画や音楽のレンタル業界にサブスクリプションサービスが与えたインパクトを思えばわかりやすいでしょう。今や動画や音楽は、レンタルショップへ借りに行くものではなく、インターネットを通じて取得するものになりつつあります。このように、DXにおいては「新たなビジネスモデルや体験価値の創出」が大きなテーマになります。

IT化やデジタル化との違い

DXと区別が曖昧になりがちな概念として、「IT化」や「デジタル化」が挙げられます。IT化やデジタル化は、基本的には同じ意味合いの言葉で、端的にいえば「アナログの業務や資料をデジタルに置き換えること」を指します。

IT化(デジタル化)の主な目的は、業務効率化の実現です。これに対してDXが目指すのは、ビジネスモデルや業務そのものを変革し、新たな価値を創出することにあります。たとえば、顧客への連絡手段を手紙やチラシからメールに変えるのは、IT化(デジタル化)ではあってもDXではありません。それは、連絡手段を効率化するための取り組みではありますが、その業務が持つ役割自体には特に変化がないからです。

しかし、手紙と違ってメールならば、ツールを使って実際にその顧客がメールを開いたかどうかなど、顧客のアクションを確認できます。このようにメールを通して顧客の分析を行い、どのような内容であれば顧客へ効果的にアプローチできるか検討・改善していくならば、それはDXの一種といえます。手紙をメールに変えたことによって、「顧客の反応を知り、顧客との向き合い方やマーケティング戦略に反映する」という新たな役割や価値をその業務に付け加えられたからです。

もちろん、企業が生産性を上げていくためには、業務効率化も重要であることは間違いありません。その意味では、業務効率化もDXのひとつのテーマです。しかしDXにおいては、個々の業務を効率化するという戦術的な視点を超えて、業務の持つ意味や役割そのものを再構築するような戦略的な視点が重要になります。

デジタイゼーションやデジタライゼーションとの違い

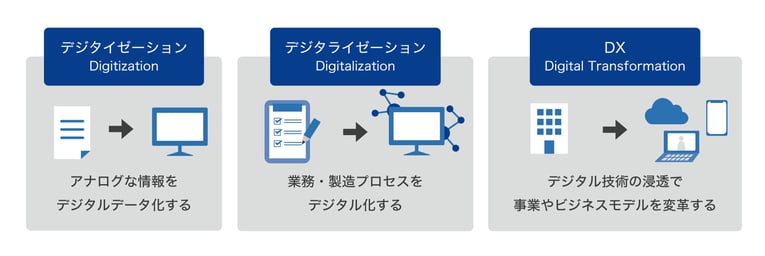

DXとIT化(デジタル化)の違いをより明瞭に理解するためには、経済産業省が「DXレポート2」で行ったDXとデジタイゼーション、デジタライゼーションの区別を参考にすると便利です。デジタイゼーションやデジタライゼーションはともに「デジタル化」と訳される英語ですが、経済産業省による定義では、この2つの概念およびDXは以下のように区別されています。

DX:組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

デジタライゼーション: 個別の業務・製造プロセスのデジタル化

デジタイゼーション: アナログ・物理データのデジタルデータ化

(引用元:https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-3.pdf)

この定義からすると、基本的には「デジタイゼーション→デジタライゼーション→DX」の順で、デジタル技術の活用規模や組織への浸透度は大きくなると見てよいでしょう。必ずしもこの順番で進めなければいけないわけではありませんが、自社のデジタル活用がどの段階にあるかを評価するための指標としても、この区別は役立ちます。

DXが注目されている4つの背景

昨今、このDXという概念は各所で話題になっていますが、それはなぜでしょうか。その理由としては、以下の4つの背景が挙げられます。

2025年の崖

DXという概念が日本で広く知られるようになった大きなきっかけは、経済産業省が2018年に「DXレポート」を公開したことです。この資料では、IT人材の不足やシステムの老朽化(レガシーシステム化)などに起因するデジタル活用の遅れが、日本の国際競争力を低下させ、2025年以降、年間最大12兆円もの損失が生じると推定されています。この「DXレポート」によって、ICT環境の整備やDXの重要性を多くの人が認識するようになりました。

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

DXを推進する企業の増加

「DXレポート」や後述の新型コロナウイルスの影響などを受け、DXを推進する企業は年々増えています。たとえば、IPA(情報処理推進機構)が2022年8月に発表した「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2021年版)」では、DX推進先行企業の割合は2020年時点で8.6%だったのに対し、2021年には17.7%と2倍以上に伸びていることが報告されています。

(参照元:https://www.ipa.go.jp/files/000091505.pdf P10)

(参照元:https://www.ipa.go.jp/files/000100312.pdf P12)

このように、日本国内では近年DXに取り組む企業が増えてきており、その流れを受けて、これまでデジタル活用に消極的だった企業もまた、DXへの危機感を強く持つようになりました。

新型コロナウイルスによる働き方の多様化

新型コロナウイルスによるパンデミックも、多くの企業がDXに目を向けるようになった大きなきっかけです。コロナ禍においては、感染予防のために社会全体でリモートワークの活用が広がりました。ビジネスに限らず教育現場やプライベートの場でも、デジタルを活用してコミュニケーションを取ったり、用件を済ませたりすることが多くなりました。

このようにデジタルを使うのが当たり前になってくると、たとえば「口頭で会話できないからチャットツールやWeb会議システムを使う」「社外からも業務システムにアクセスできるようにクラウド化を進める」といった具合に、ICT環境の整備や活用を考えざるを得なくなってきます。その結果、ビジネスや仕事のあり方を根本的に考え直し、DXに取り組む企業が増えました。

サイバー攻撃による脅威

サイバー攻撃などのセキュリティリスクが上昇していることも、DXへの関心が高まっている背景です。先述の「DXレポート」においては、レガシーシステムの問題として、度重なるカスタマイズによって構造が複雑化・ブラックボックス化しているため、設計当初からシステムに関わっていた担当者しかその全体像を把握していないという状況が挙げられており、こうした担当者が退職してしまえば、十全な保守運用、セキュリティリスクへの対応は難しくなります。

また、リモートワークの導入によりシステムの使用環境が大きく変わったことも、企業がセキュリティに注意しなければいけなくなった理由です。リモートワークを導入することにより、社外からも重要なシステムやデータにアクセスする機会が増えます。したがって、従来のオンプレミス環境とは違った観点で、サイバーセキュリティやデータ滅失などのリスクを考えることが必要です。こうしたリスクに備えるために、多くの企業がシステムの整備や運用方法について再考する必要に迫られています。

DX推進における日本の現状

先述したIPAの「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2021年版)」に示されている通り、DXに取り組んでいる企業や、DXの必要性を感じている企業が着実に増えてきているのは確かです。特に、小規模事業者のDXへの関心は高く、すべての指標結果がよくなってきています。とはいえ、全体から見れば日本においてDXはまだ十分に進んでいるとはいえません。

経済産業省が2022年に公開した「DXレポート2.2」では、DXの重要性についての認識は順調に広がっている一方で、DXに向けたデジタル投資は進んでいない現状が指摘されています。企業のデジタル投資は約8割が既存ビジネスの維持・運営に充てられており、DXの主旨である企業の成長や変革に経営資源が活かされていません。

また、多くの企業がデジタル技術によって取り組んでいるのは、既存ビジネスの効率化や省力化といった「IT化」の取り組みであり、デジタルを活用した新規事業や既存ビジネスへの付加価値向上といったDXにはなっていないことも、「DXレポート2.2」で指摘されています。

(参照元:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/covid-19_dgc/pdf/002_05_00.pdf)

DX推進における日本企業の課題

日本で思うようにDXが進まない主な理由としては、「既存システムの老朽化」「IT人材の不足」「DXそのものの難易度」の3つが挙げられます。

既存システムの老朽化

「DXレポート」によれば、2025年になると日本企業が使用している基幹系システムの6割が、21年以上稼働しているシステムであるとのことです。このように古いシステムは最新のデジタル技術に対応しきれず、その結果、デジタル技術の有効活用を前提とするDXを進める妨げにもなります。たとえDXの必要性は認識していても、デジタル資源にかけられる予算規模などは個々の企業で異なるため、そうした難しさもあります。

IT人材の不足

予算の問題を度外視しても、DX推進の担い手であるIT人材が不足していることも大きな課題です。社会全体に広がるデジタルの需要に対して、IT人材の供給は追いつけていません。経済産業省が2019年に行った調査によれば、2030年にはIT人材の不足が45万人規模にまで達する見込みとのことで、すぐにこの人材不足状況が改善されることは難しいでしょう。

(参照元:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf)

また、日本のIT人材はIT関連企業に集中する傾向があるため、一般の企業はIT人材を確保しにくく、自社独自にDXを進めることも困難になるという産業構造上の問題もあります。

DXそのものの難しさ

DXの取り組みがうまく進まないのは、DXそのものの難易度が高いことも理由のひとつです。「DXレポート2.2」では、DXの必要性を認識している企業でも、「何を目指してどのようにDXを進めるか」という具体的なビジョンやアクションを明確化できていない問題が指摘されています。

システムを導入・刷新するだけではDXとはいえません。システムを使って、どのようにビジネスモデルや企業文化を変革していくのか、という点こそがDXの肝要です。このように企業に大きな変化を迫るDXは、本質的に新しい試みとなります。そして、その取り組みは試行錯誤の連続になるため、日本にDXが広がるには、経営者全体が失敗を恐れず、挑戦的にデジタルへの投資や成長戦略に取り組むよう考え方をシフトしていくことが重要です。

DXを進める4つのポイント

続いては、DXを効果的に進めるために重要となる4つのポイントを解説します。

ゴールの明確化

最初に行うべきなのが、DXによって何を実現したいのか、そのゴールや克服すべき課題を明確化することです。この点がしっかりしていないと、単に新しいシステムを導入させただけで終わりかねず、そもそもどのようなシステムを導入すべきかも定まりません。DXのゴールを設定する際は、まず自社の強み・弱みや業界における立ち位置、顧客のニーズなど、自社の現状を多角的に分析するところから始めましょう。

その分析を通して、「自社の企業価値を上げるためには、どのような取り組みが必要か」「その取り組みに対して、デジタルをどのように活用できるか」といった具合に、目的志向でDX戦略を具体化していくことが重要です。

自社のシステムを見直す

現状分析と関連して、自社システムの見直しも欠かせません。業務システムをはじめとする自社のIT環境が現状どうなっているかを可視化し、評価を行うようにしましょう。もし、そこにレガシーシステムが含まれていた場合は、優先的に刷新すべき対象になります。

先述の通り、レガシーシステムは構造が複雑化・ブラックボックス化しており、保守運用の難易度やメンテナンスコストを高めるなど、さまざまなデメリットを生み出すIT負債です。システムを刷新する際は、自社に必要な機能要件を明確化し、使いやすさやサポート体制の充実度なども考慮したうえで導入製品を選定しましょう。DXを実現するには、組織横断的にシステムやデータを活用できる体制を整えることが鍵となります。

ワークフロー全体のデジタル化

IT環境を整えたら、次はワークフローのデジタル化に取り組んでいきます。とはいえ、最初から大掛かりに変更していくのは、うまくいかなかったときのリスクが大きいため、最初は対象を絞ってスモールスタートで進めていくことが重要です。そこで良好な結果が得られたら、ワークフロー全体をデジタル化していく流れになります。

ワークフローのデジタル化は、厳密にはDXというよりデジタライゼーションの範疇ですが、それによって業務効率化や省力化が実現される中で、デジタルを積極的に活用していく企業文化など、DXの成功に必要となる地盤が熟成されていきます。

PDCAサイクルを回す

DXは一度きりの取り組みではなく、試行錯誤をしながら継続的に進めていくものです。こうした試行錯誤の取り組みを効果的に行うためには、PDCAサイクルを回すことが役立ちます。PDCAとは、「計画(Plan)」→「実行(Do)」→「評価(Check)」→「改善(Action)」の順で業務を回していくフレームワークを指します。

現在の世界は変動が激しく、先の見通しが難しい「VUCA時代」と呼ばれています。このようなVUCA時代に適応するためには、PDCAサイクルを高速回転させ、その時々の情勢に応じて柔軟に戦略を修正させていくことが必要です。

DXの課題はGoogle Cloud で解決!

DXの推進に役立つ具体的なツールとしておすすめなのが「Google Cloud」です。Google Cloudとは、Web上でアプリケーションを開発・デプロイ・運用するためのプラットフォームです。Google Cloudでは、Googleが各種サービスで使用しているのと同じインフラや技術を使って、デジタル化の促進を行えます。そこで利用できる技術・サービスは、AIやIoT、データ分析、データベース、API管理、セキュリティなど実に多種多様です。

Google Cloudは従量課金制のクラウドサービスで、低価格かつ短期間で導入できるので、老朽化したシステムを抱えている企業もコストを抑えてスムーズに移行できます。

Google Cloud は、さまざまなビジネスシーンにおいて活用できるうえ、クラウドサービスゆえに保守管理などの手間も最低限に抑えられます。先述のように、現在はIT人材の確保が難しい社会状況ですが、Google Cloudを導入して業務を効率化することで、限られた人材を最大限に有効活用し、DXを推進する体制を整えることが可能です。

DX推進企業の事例3選

DXを推進する企業において、Google Cloudはどのように役立てられているのでしょうか。以下では、Google CloudによりDXを実現した企業事例を3つご紹介します。

リアルタイムで多様なデータ分析が可能に

最初にご紹介するのは、株式会社コメ兵ホールディングスの取り組みです。装飾品やバッグなどのリユース事業を手掛ける同社は、顧客体験の向上ために以前からデータ活用に力を入れており、自社開発のBIツールでデータ分析を行っていました。しかし、このBIツールはオンプレミス用に開発されたものなので、特定の端末からしかアクセスできず、しかも肥大化したデータに対して処理性能が足りないためレスポンスが遅いなど、データ活用を全社的に進めるうえで多くの課題がありました。

そこで同社が導入したのがGoogle Cloudです。Google CloudではBigQuery とデータポータルを使って、高い性能のBIツールを構築できます。これを活用して、同社では各店舗スタッフがさまざまなデバイスからデータにアクセスできるようになり、データ分析によって多角的な観点から業務改善できるようになりました。

手作業を自動化して大幅に効率アップ

次にご紹介するのは、飲食店ブランドを中心に食のトータルサービスを展開する、株式会社ダイナックホールディングスの事例です。同社では、すべての食品を安全適切に管理するために、仕入れデータと売上データを照合し、食品の使用状況を徹底チェックしています。

従来、この作業はExcelを使用して手作業で行われていましたが、その集計や確認作業に多大な時間が必要となるのが課題となっていました。そこで同社はGoogle Cloudを導入し、Google Apps Scriptを活用して月ごとに必要なスプレッドシートが自動作成できるようにするなど、データ集計の半自動化に取り組みました。これによって同社は、情報システム部の担当者の作業時間を8時間から3時間に、2週間かかっていた集計作業を約1/10まで短縮することに成功しています。

データドリブンマーケティングの実現

最後にご紹介するのは、化粧品事業などを広く展開する花王株式会社の事例です。以前からデータ活用に力を入れている同社は、あるとき社外のさまざまな広告データを収集・分析するシステム基盤の構築に取り組むことになりました。しかし、こうした外部データは取り扱いが難しく、それに対応する柔軟なシステム基盤を独自に構築するのは簡単ではありません。

そこで同社が「10年使えるデジタルデータ収集・処理基盤」の構築を目指して導入したのが、Google Cloudです。クラウドサービスのGoogle Cloudならテスト環境の構築も簡単で、スケーラビリティにも優れています。同社はシステム構成の要としてGoogle Cloudを活用することで、多角的な分析が可能になり、データドリブンマーケティングを推進することに成功しました。

DXに向けてGoogle Cloud を導入するメリット

DXを推進する企業にとって、Google Cloudを導入することには以下のようなメリットがあります。

データ活用でAI・機械学習の導入をサポート

現代においては、もはやすべての企業がビッグデータカンパニーであり、Statista社の予測によれば、2025年までに発生するデータ量は181ゼタバイトにのぼるとされています。このように膨大なデータ量を手作業で分析するのは現実的ではないため、AIによるサポートが不可欠です。

(参照元:https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/)

その点、Google Cloudでは優れたAI・機械学習サービスが提供されています。特に、BigQueryとVertex AIのコラボレーションが可能になってからは、より効率的に機械学習の開発ができるようになりました。実際、2021年にBigQueryとVertex AIを活用して機械学習モデルを導入した件数は、前年比で2.5倍に増加しています。

(参照元:https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/how-businesses-use-google-cloud-vertex-ai)

次世代BIツールでIT人材不足を解消

次世代型のBIツールを活用できるのも、Google Cloudのメリットです。BIツールとは、データを集約・可視化・分析できるITツールです。Google Cloudでは「Looker」と呼ばれる最新型のBIツールが利用できます。

DX推進にはデータ活用が重要ですが、従来ではデータ分析に際し、データサイエンティストなどのIT人材が必要でした。しかしLookerを活用すれば、そうした高度なスキルを持った人材でなくても、簡単かつセキュアにデータを扱えます。これによってデータのサイロ化を解消し、現場レベルでもデータを有効活用してDXを進めることが可能です。

DX推進におけるIT人材不足の課題を解決する次世代型BIツールとは

インフラ構築の初期投資が不要

インフラ構築の初期投資が不要なことも、Google Cloudの利点です。オンプレミスのシステムの場合、多大な時間と費用を投じてインフラ構築を行う必要があります。しかし、Google Cloudはクラウドサービスなので、そうしたインフラをユーザー側が構築する必要はなく、Googleが管理する信頼性の高いインフラ基盤をすぐに利用できます。

高度なセキュリティ対策

高度なセキュリティ対策が可能なのも、魅力的な点として挙げられます。昨今ではランサムウェアに代表されるように、サイバー攻撃がどんどん多様化・巧妙化してきており、被害に遭う企業も急増しています。

Google Cloudでは、Googleのセキュリティチームによって構築された高度なセキュリティ対策が利用可能です。しかも、Googleでは現在「Work Safer」というキャンペーンを展開しており、さまざまなセキュリティ対策ソフトを最大50%割引で導入できます。

ハイブリッド環境も構築できる

DXの推進においては、これまで以上に機密性の高いデータを大量に活用することが必要です。また、現在の企業は業務ごとにさまざまなクラウドサービスを使い分けることが多くなっています。そのため、昨今ではオンプレミスも含めたマルチクラウドやハイブリッドクラウドな環境の構築ニーズが高まっています。

Google Cloudでは、そうしたハイブリッドクラウドネットワーク環境の構築が可能です。具体的なソリューションについては後述しますが、Google Cloudを用いれば、サービス環境の垣根を超えて快適なつながりを実現できます。

DXを支えるGoogle Cloudソリューション

最後にDX推進の具体策として、Google Cloudで使用できる代表的なコンテナプラットフォームをご紹介します。

Cloud Run

「Cloud Run」とは、コンテナの実行を支援するフルマネージドプラットフォームです。Cloud Runはサーバーレスなアーキテクチャであり、コンテナのオーケストレーションに必要なKubernetesの管理をユーザー側で行うことなく、コンテナの運用を可能にします。

サーバー管理について、開発者は通常、スケーリングやプロビジョニングに関連する対処に多くの時間と労力を割かなければいけません。しかしCloud Runならば、この作業の多くが不要になるため、開発者はほかの作業に専念できます。

また、Cloud Runでは任意の言語やバイナリ、フレームワークを使用可能です。こうした特徴によって、開発者はコンテナのオープンネスと柔軟性を確保し、複雑なアプリケーション開発にも効率的に対応できます。

GKE Autopilot

「GKE Autopilot」は、Kubernetes環境を提供する「Google Kubernetes Engine(GKE)」の新しいタイプです。GKE Autopilotは、クラスタの管理コスト削減や本番環境ワークロードへの最適化などを実現します。GKE Autopilotを導入することで、開発者はクラスタを構成するノードなどのインフラ管理を自動化し、Kubernetesの利用に集中することが可能です。

GKE AutopilotはCloud Runと比べた場合、Kubernetesクラスタをユーザー側で管理しなければいけない一方、より柔軟な構成が可能という強みがあります。この点から、たとえば「事業の立ち上げをする際はCloud Runを使用し、成長にしたがってGKE Autopilotを使用する」といった具合に使い分けられます。

まとめ

DXとはデジタル技術を活用して、ビジネスモデルの変化や新しい体験価値の創出などを実現し、企業価値を高めていく取り組みです。社会全体でデジタル活用が進む現在、DXに対応できるかどうかは企業の成功に大きく関わります。

本記事でご紹介したように、DX推進にはGoogle Cloudの活用が効果的です。電算システムでは、Google Cloudの利活用におけるベストプラクティスや運用保守サービスを提供しています。このサービスを活用することで、ユーザー企業はGoogle Cloudをスムーズに導入し、その多彩な機能を迅速に使いこなせるようになります。DXに取り組む際は、ぜひご利用ください。

- カテゴリ:

- Google Cloud(GCP)

- キーワード:

- デジタル活用