今年度より高等学校での新学習指導要領が完全実施となり、指導内容や方法、評価など悩みながらスタートした学校も多いと思います。とりわけ評価については、そもそもの評価の難しさに加え、観点に変更が生じたことで対応が急務となりました。そこで今回のブログでは、改めて観点別評価を捉えるとともに、電算システムが開発した観点別評価支援ツール「Ra:Class」を紹介したいと思います。

学習評価やそれを取り巻く課題

観点別評価について触れる前に、学習評価やそれを取り巻く課題について整理しておきましょう。

まず、大前提として、学習評価は学習指導と並んで学校の教育活動の根幹をなすものであり、教育課程に基づいて教育活動を組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っていると示されています。

教育課程に基づいた各種の指導計画の下で指導を行い、日々の授業のなかで学習評価を行い、改善に生かしていくというPDCAのサイクルの重要なピースを担っているのです。

学習評価の充実を図るには、学習と評価が一体的になるよう工夫する必要が指摘されていて、そのことは学習指導要領にも記載されています。

「生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。」(高等学校学習指導要領総則より抜粋)

この一文を読むと、評価とは教師と生徒の双方にとって、とても大切な営みであることがわかります。

しかしながら、学校現場では「学期末などの決まったタイミングでの評価に終わってしまうことが多い」「忙しくて評価のフィードバックをできていない」「評価によって子どもたちの学習改善につながっていない」「教師によって評価の考え方が異なり、学習改善につなげにくい」といった課題が多いのが現状です。

評価を、本来的な目的である生徒の学習改善と教師の指導改善につなげることこそが、今、求められていることになります。

観点別評価の実際

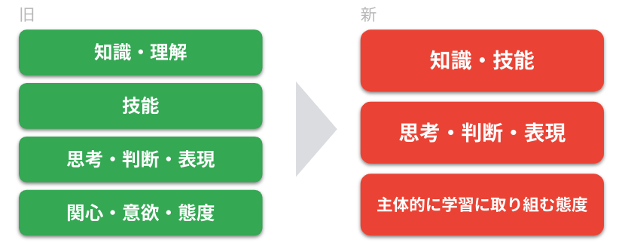

新しい学習指導要領では、資質・能力の三つの柱に基づいた目標や内容の再整理を踏まえて、観点別学習状況の評価の観点については、小・中・高等学校の各教科等を通じて、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点に整理されました。

「知識・技能」については、個別の知識及び技能の習得状況について評価する。あるいは既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、概念等として理解したり、技能を習得したりしているかについて評価することが求められています。例えば、たんに事実ばかりを問うような確認テストをするのではなく、概念的な知識を問うような問題を入れるといった工夫が必要になります。

「思考・判断・表現」については、各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を身に付けているかどうかを評価します。例えば、レポートの作成や発表、グループでの話合い、作品の制作といった活動を取り入れたり、ポートフォリオを活用するといった工夫もあるでしょう。

「主体的に学習に取り組む態度」については、知識及び技能を獲得したり、思考力・判断力・表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取り組みの中で、自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価します。特に、粘り強く取り組むことと、自らの学習を調整しようとすることは、関わり合いながら立ち現れるものだとしている点はポイントになります。例えば、ノートの記述、授業中の発言、教師による日々の行動記録などを評価するといった工夫が必要になります。

観点別評価支援ツール「Ra:Class」

3つの評価の観点のうち、最も頭を悩ませるのが「主体的に学習に取り組む態度」です。

そこで電算システムでは、Google Workspace for Education の人気アプリである Google Classroom と連携した評価支援ツール「Ra:Class」を開発し、学校現場への検証導入をはじめています。

「Ra:Class」でできることは、授業の振り返りデータの見える化です。実施した授業について、生徒が用意された視点に対応して振り返りを書き込むと、その入力したテキストの内容に対応して自動的に感情分析を行いスコア化します。

スコア化されることで、教師は生徒の努力の足跡を見つけやすくなったり、適切なフォローができるようになります。また生徒側でも、学習した内容を整理したり、メタ認知することに役立てることができます。

感情のスコアは期間を区切って表示することもできるので、生徒の学習の傾向をつかむことにも役立ちます。

現在、検証校も募集していますので、詳しくは担当者までお問い合わせいただければと思います。

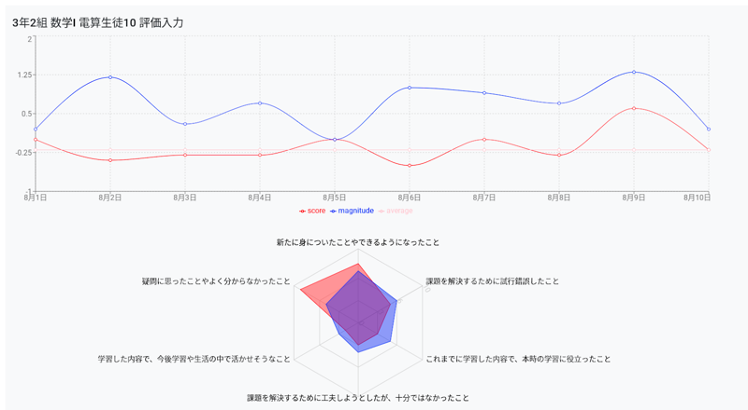

【「Ra:Class」の表示画面】

- 感情SCOREのバイオリズムを期間指定で把握することができる。

- 選択した視点について、個人とクラスの選択回数を比較し、傾向を把握することができる

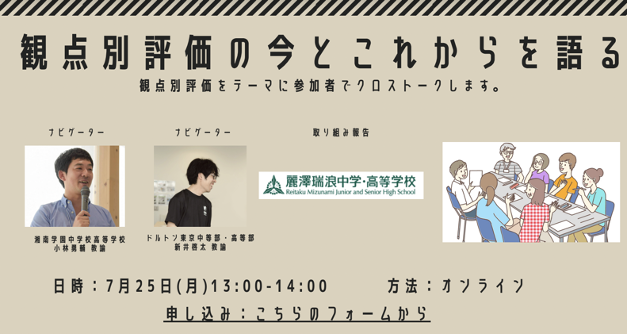

また、7月25日には「観点別評価の今とこれからを考える」と題した座談会を開催します。Google for Education の認定イノベーターがナビゲーターを務め、「Ra:Class」ユーザー校による事例発表もありますので、ぜひ、観点別評価を考える機会にご利用いただければと存じます。

【座談会】観点別評価の今とこれからを考える

- 日時:7月25日(月)13:00-14:00

- 方法:Google Meet

- 申込:https://forms.gle/eLBc6XBFpR81nS2R8

まとめ

今回は、新学習指導要領で話題の観点別評価について取り上げました。

評価には多様な方法がありますが、本来の目的に立ち返って、考えていくことが改めて大切だとお思います。弊社で開発している「Ra:Class」で何かのご縁をいただける学校様があれば幸いです。

電算システムでは、 Google for Education のソリューションを中心に学校現場におけるDXを支援しています。学校現場における豊富な導入実績を誇る弊社ならではのご提案も可能です。Chromebook や Google Workspace for Education などの導入や活用についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

■DSK Education はじめての著書『今すぐ使えるかんたん Google for Education 』(技術評論社刊)

- カテゴリ:

- Google for Education

- キーワード:

- Google for Education